Ein Gespräch mit der Künstlerin Esther Strauß ist ein Gespräch mit Marie Blum. Das ist amtlich verbrieft, so steht es in ihren Papieren, in der Mail-Adresse, auf der Website der Kunstuniversität Linz, wo sie als Lektorin für Sprachkunst tätig ist. Dennoch gerät man bei der Anrede leise ins Stocken. Marie Blum ist kein Künstlerinnenname und schon gar keine Kunstfigur, es ist der Name eines jener Kinder, die im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau geboren und ermordet wurden.

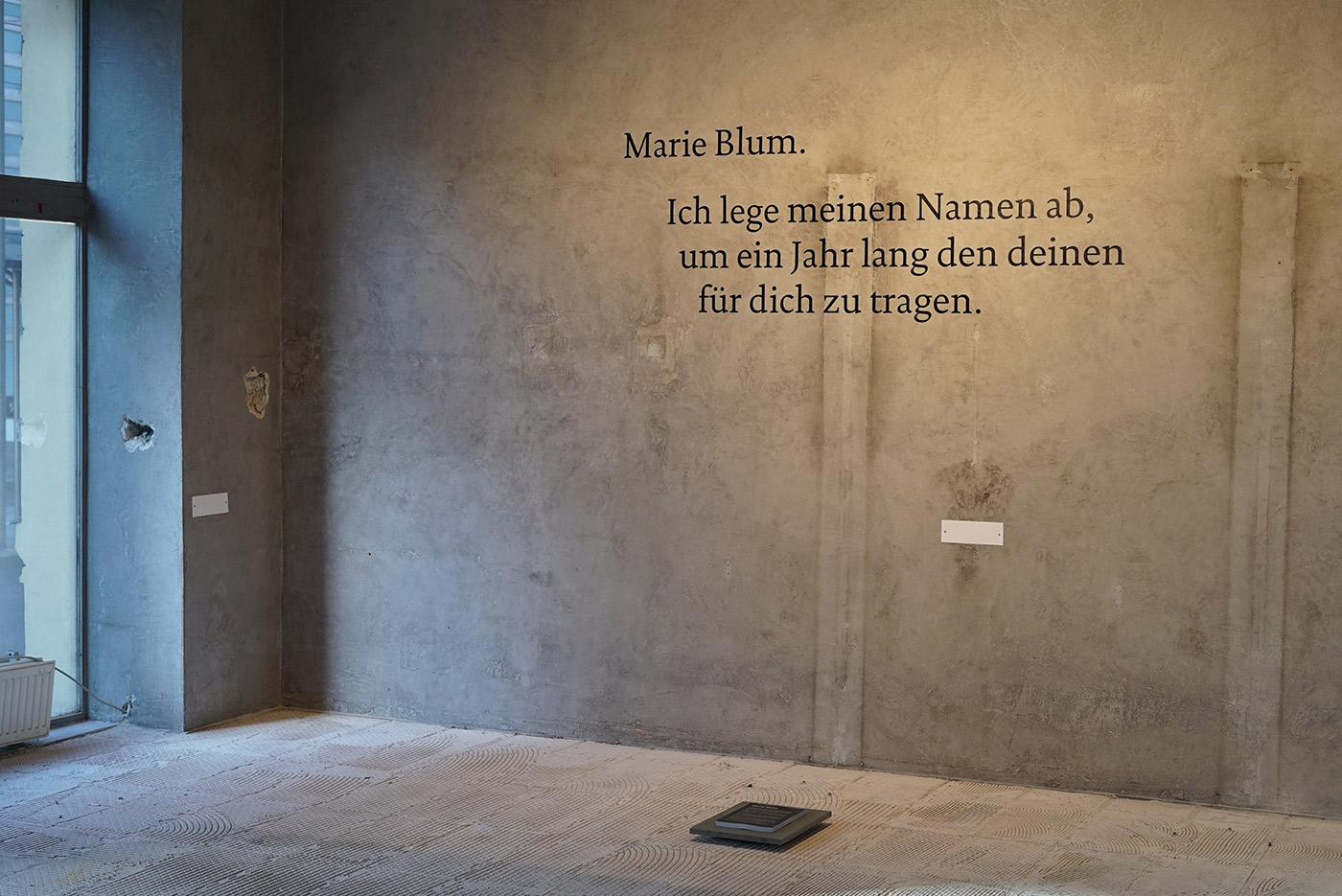

Welche Form, welchen Ort der Erinnerung kann es für Säuglinge geben, die im KZ meist nur wenige Stunden oder Tage überlebten, die kurz nach ihrer Geburt gezielt getötet wurden oder die man einfach verhungern ließ? Es war ein Gedicht des Schriftstellers und Roma-Aktivisten Rajko Đurić („Geboren in Auschwitz, gestorben in Auschwitz“), das Esther Strauß dazu veranlasst hat, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Die Performance- und Sprachkünstlerin, 1986 in Tarrenz in Tirol geboren und in Wien lebend, begann selbst zu recherchieren, stieß auf den Namen sowie auf die Geburts- und Sterbedaten von Marie Blum, die am 5. September 1943 in Auschwitz zur Welt gekommen ist und am dritten Tag ihres Lebens ermordet wurde. Strauß beschloss, für die Dauer eines Jahres den eigenen Namen abzulegen und den von Marie Blum zu tragen.

Sie beantragte eine Namensänderung, wie es der Zufall wollte, wurde diese am 27. Jänner 2020 rechtskräftig, dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und dem Datum des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

„Performatives Denkmal“ nennt Strauß dieses Kunstprojekt, für das sie 2020 den Theodor-Körner-Preis für Kunst erhielt und mit dem sie an wichtigen Fragen zu Erinnerungsarbeit und Denkmalpolitik, aber auch zum spezifisch österreichischen Umgang mit der NS-Vergangenheit rührt.

„Ich maße mir in keiner Weise an, Marie Blum zu sein. Im Zentrum meiner Arbeit steht vielmehr, dass das nie wieder jemand sein kann. Dieses Leben ist unwiederbringlich“, sagt Strauß. Marie Blum kam in jenem Lager-Sektor von Auschwitz zur Welt, in dem Roma und Sinti interniert waren. In Österreich gibt es bis heute keinen zentralen Gedenkort für den nationalsozialistischen Völkermord an Sinti und Roma. Ein Umstand, den Strauß offen kritisiert, zumal sich gerade in der Corona-Krise deutlich gezeigt habe, dass Antiromanismus auch heute noch weit verbreitet sei. Sie verweist etwa auf Bulgarien, wo 2020 ganze Stadtviertel, die von Angehörigen der verarmten Roma-Minderheit bewohnt sind, von der Polizei radikal abgeriegelt wurden.

Es sei ihr, so die Künstlerin, aber auch darum gegangen, „ eine Sprache für etwas zu finden, für das es in Österreich sehr wenig Sprache gibt, nämlich die Täter*innenschaft“. Gerade angesichts der zunehmenden Verbreitung von rechtem Gedankengut sei die Auseinandersetzung damit wichtig. Strauß beschäftigte sich mit der Geschichte der eigenen Familie in der NS-Zeit, arbeitete mit Objekten aus Familienbesitz, darunter ein Faschingskostüm des Großvaters, das an die Uniformen von KZ-Häftlingen erinnert.

Wie weit das Projekt in die persönlichsten Lebensbereiche hineinwirkte, lässt sich auch an Dokumenten ablesen: Im März 2020 ist Strauß selbst Mutter einer Tochter geworden, in der Geburtsurkunde steht in der Rubrik „Name der Mutter“ Marie Blum. Das Dokument wird als sichtbare Spur dieses Denkmals bestehen bleiben, andere Aspekte bleiben im Verborgenen. Was auch so gewollt und überhaupt ein wesentliches Element in Strauß‘ künstlerischer Praxis ist. „Das, was meine Arbeiten für sich behalten, ist genauso wichtig wie das, was sie erzählen“, sagt sie selbst, „Das Versteck“ ist ein gutes Beispiel dafür: Strauß richtete es 2017 an einem geheimen Ort in Tirol ein, zeitgleich stellte sie eine exakte Kopie davon in den öffentlichen Raum in Innsbruck. Man konnte sich in diesem an eine Weltraumkapsel erinnernden Objekt probeweise verstecken, das Original blieb ein Rätsel, wurde für manche vielleicht zum Sehnsuchtsort, war vielleicht auch nur eine Behauptung. Es stimulierte jedenfalls die Vorstellungskraft.

Wenn Strauß wie 2007 via Zeitungsinserat einen 15-minütigen Hand-in-Hand-Spaziergang entlang der Donau in Linz verschenkt, aber nichts über dessen Hergang verrät, wenn sie wie in „Die Heimsuchung“ eine Nacht und einen Tag lang allein in der Wohnung der verstorbenen Großmutter performt oder sich mit der Erde aus dem Grab ihres Großvaters wäscht, spielt sie ebenfalls mit Imagination und Intimität. Viele ihrer Performances finden ohne Publikum statt, sie zeigt davon Fotos, Texte und Relikte, bewahrt aber auch Geheimnisse. So tun sich zwischen dem, was tatsächlich geschehen ist und was geschehen sein könnte, Denkräume in den Köpfen der Betrachter auf. Man kann es auch so sagen: Strauß, die an den Kunstuniversitäten Linz und Bristol studiert hat, macht die Lücken in der Erzählung zu ihrem Handlungsspielraum – und schlägt so auch der alten Frage ein Schnippchen, wie sich Performancekunst ausstellen, nacherzählen, materialisieren lässt.

Irgendwann im Lauf der nächsten Wochen oder Monate wird im Reisepass der Künstlerin wieder der Name Esther Strauß stehen. Den Antrag auf neuerliche Namensänderung hat sie am 27. Jänner 2021 gestellt. Die Frage, was geschieht, wenn nicht ein Stein, sondern ein Mensch den Namen eines Opfers trägt, wird dann vermutlich noch längst nicht restlos geklärt sein. Ebenso wenig die Frage, welche neuen Formen des Erinnerns entwickelt werden können. Aber wie sagt Esther Strauß so schön: „Ich persönlich bin der Meinung, dass auch gute Fragen sehr viel wert sind.“

Keine Postings

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren